El rol de la familia en la prevención del suicidio

Cada año, más de 703,000 personas mueren por suicidio en el mundo, convirtiéndose en la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años (Organización Mundial de la Salud, 2021). En Ecuador, esta problemática se ha convertido en una alerta de Salud Pública, con mayor incidencia en las regiones de la Sierra y la Amazonía, especialmente en las provincias de Bolívar, Tungurahua y Pastaza. Katherine Chérrez, directora del Centro de Atención Ambulatoria Especializado (CAAE) San Lázaro, advirtió sobre la gravedad de la situación: “Durante el 2023 se registraron 1.106 suicidios consumados, de los cuales el 74.41 % fueron hombres y el 25.41 % mujeres, es decir, que por cada tres hombres, una mujer se suicida” (Ministerio de Salud Pública, 2024). Además, Ecuador se encuentra entre los 10 países con las tasas más altas de suicidio en adolescentes de 10 a 19 años, lo que representan una preocupante incidencia de muertes prematuras (Gavilanes Padilla & Gaibor González, 2023).

Factores como trastornos mentales, crisis emocionales, problemas económicos, violencia y aislamiento pueden aumentar el riesgo de suicidio. Sin embargo, el entorno familiar y social tienen un rol fundamental, tanto en la prevención como en la recuperación. La falta de comunicación, el conflicto y la rigidez en las relaciones familiares están vinculados con un mayor riesgo de ideación suicida. En contraste, un ambiente de apoyo, escucha activa y validación emocional puede convertirse en un factor protector clave. La prevención del suicidio no es sólo responsabilidad del sistema de salud, sino un esfuerzo conjunto que involucra a la familia, la comunidad y las instituciones.

En este artículo exploraremos cómo la familia y el entorno social pueden influir en el bienestar de una persona en riesgo de suicidio. Para poder actuar efectivamente desde el hogar o desde el entorno cercano, es fundamental comprender dos conceptos clave en la prevención: los factores de riesgo y las señales de alerta. Entender estos elementos no sólo nos ayuda a identificar cuándo alguien podría necesitar ayuda, sino también a construir espacios más seguros, empáticos y protectores para quienes atraviesan momentos difíciles.

Factores de riesgo y señales de alerta: cómo diferenciarlos

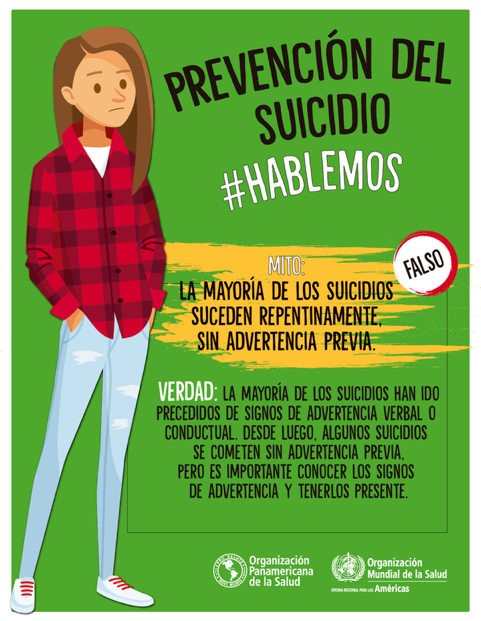

Como lo mencionamos antes, comprender la diferencia entre factores de riesgo y señales de alerta es clave para la prevención del suicidio. Los factores de riesgo aumentan la vulnerabilidad de una persona a lo largo del tiempo, pero no indican un peligro inmediato. En cambio, las señales de alerta sugieren que alguien podría estar en riesgo inminente de hacerse daño y requieren atención urgente.

Para entender mejor esta diferencia, podemos hacer una analogía con una enfermedad física como la insuficiencia cardíaca. Tener colesterol alto, obesidad o fumar son factores de riesgo: aumentan la posibilidad de un infarto, pero no significan que alguien lo esté sufriendo en ese momento. Sin embargo, si una persona presenta dolor en el pecho o dificultad para respirar, estas serían señales de alerta que indican un peligro inmediato. Con el suicidio ocurre algo similar: la depresión, el abuso de sustancias o el aislamiento social aumentan el riesgo con el tiempo, mientras que hablar sobre la muerte, hacer planes para suicidarse o mostrar cambios drásticos de ánimo pueden ser señales claras de alerta.

Entre los principales factores de riesgo individuales se encuentran los trastornos de salud mental, especialmente la depresión y la ansiedad, que generan sentimientos persistentes de desesperanza y falta de sentido en la vida. El abuso de sustancias como el alcohol o las drogas también incrementa el riesgo, al disminuir el autocontrol y aumentar la impulsividad. Las experiencias traumáticas, como el abuso físico o emocional, pueden dejar secuelas profundas que favorecen la ideación suicida. Uno de los predictores más fuertes de un intento, es haberlo intentado antes: si la persona no recibe el apoyo adecuado, el riesgo de repetir la conducta es alto.

En el entorno familiar, los conflictos constantes, el maltrato o la falta de apoyo emocional pueden reforzar sentimientos de soledad y desesperanza. Cuando no hay espacio para expresar emociones, o cuando los vínculos están marcados por el rechazo, la persona puede sentir que no hay lugar seguro donde ser comprendida. En cambio, un entorno familiar donde se promueve el afecto, la escucha y la validación puede reducir significativamente el riesgo.

A nivel social, el aislamiento también representa un riesgo grave. La falta de redes de apoyo, el bullying, la discriminación y el estigma hacia la salud mental dificultan que las personas busquen ayuda o se sientan acompañadas. Es necesario promover entornos más humanos, comprensibles y accesibles.

Entre las señales de alerta más comunes están: hablar repetidamente sobre la muerte o el suicidio, expresar frases como: “No veo sentido a la vida” o “Quisiera desaparecer”, despedirse de manera inusual, regalar pertenencias valiosas, aislarse repentinamente o descuidar la higiene y las rutinas cotidianas. Reconocer estos signos a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El Rol de la familia en la prevención del suicidio

La familia es el núcleo más cercano de apoyo para cualquier persona y, en situaciones de riesgo, su papel puede ser decisivo. Un entorno familiar sano puede convertirse en un espacio de protección emocional, ayudando a reducir el impacto de los factores de riesgo. Por el contrario, cuando la familia está marcada por conflictos, indiferencia o falta de comunicación, el riesgo aumenta. Por eso, es fundamental que los familiares comprendan su importancia en la prevención del suicidio y adopten estrategias que fortalezcan la conexión y el apoyo emocional.

Creación de un ambiente seguro y de apoyo emocional

Las personas en riesgo suelen sentirse solas, incomprendidas o creer que no merecen ayuda. Crear un ambiente seguro implica fomentar el respeto, la empatía y la comprensión dentro del hogar. Validar sus emociones sin juzgar, evitar frases como “tienes todo para estar bien” y mostrar un interés genuino por lo que sienten puede tener un impacto profundamente positivo.

No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar presentes, disponibles y mostrar que estamos allí, incluso en el silencio. Acompañar, compartir tiempo y brindar una presencia constante y amorosa puede ser más útil que cualquier consejo.

Importancia de la comunicación abierta y sin juicios

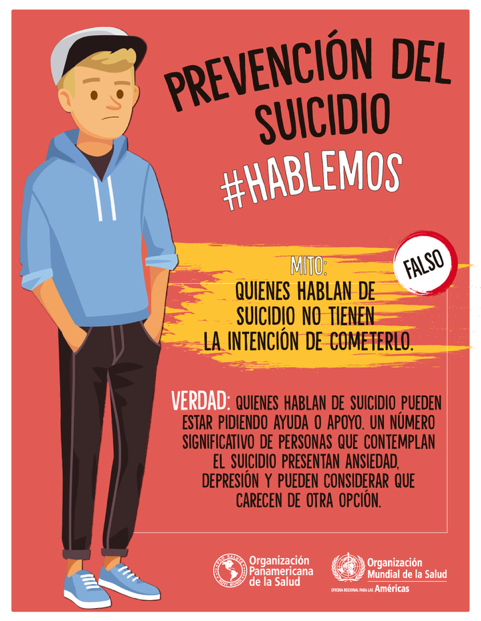

Hablar sobre suicidio no promueve la conducta suicida; al contrario, puede ser un gran alivio para quien se siente atrapado en su dolor. Hacer preguntas abiertas, escuchar sin interrumpir ni reaccionar con alarma, y evitar respuestas automáticas como “todo pasará” o “hay gente que está peor”, permite generar un espacio emocional seguro.

Abrir esta puerta de diálogo es esencial para que la persona en riesgo se sienta acompañada y validada, sin miedo al rechazo ni a ser juzgada.

Estrategias para fortalecer la conexión y la confianza

Fortalecer los vínculos dentro de la familia puede convertirse en una herramienta poderosa de protección. Algunas estrategias incluyen: compartir tiempo de calidad, demostrar afecto de forma constante, respetar los tiempos de la persona sin forzarla a hablar, y estar presentes no sólo en los momentos difíciles, sino en la cotidianidad.

La confianza se construye con pequeños gestos, coherencia y disponibilidad emocional. Cuando una persona sabe que cuenta con alguien de forma incondicional, es más probable que busque apoyo en momentos de crisis.

Cómo actuar ante una crisis: primeros pasos

Si una persona muestra señales de alerta, es fundamental actuar con empatía y decisión. Estos son los pasos recomendados:

- Mantener la calma. Reaccionar con pánico o enojo puede empeorar la situación.

- Escuchar sin juzgar. Permitir que la persona se exprese libremente, sin interrupciones.

- No minimizar su dolor. Frases como “no es para tanto” pueden invalidar lo que se siente.

- Preguntar directamente. Hablar abiertamente sobre el suicidio no lo provoca; al contrario, puede generar alivio.

- Asegurar que no está sola. Permanecer con ella y brindarle compañía

- Buscar ayuda profesional. Contactar a un psicólogo, psiquiatra o servicio de emergencia de salud mental.

La prevención del suicidio no recae únicamente en los profesionales de salud mental. La familia y el entorno cercano juegan un rol vital en la detección temprana, el acompañamiento emocional y la creación de espacios seguros donde las personas puedan expresar su dolor sin miedo ni vergüenza.

Todos podemos ser agentes de cambio: en nuestros hogares, escuelas, trabajos o comunidades. Acompañar a alguien en sufrimiento no significa tener todas las respuestas, sino estar presentes, escuchar sin juzgar y ofrecer apoyo genuino.

Hablar sobre salud mental no debería ser incómodo. Debería ser necesario.

Promovamos la empatía, la prevención y el cuidado mutuo. Porque nadie debería atravesar su dolor en soledad.

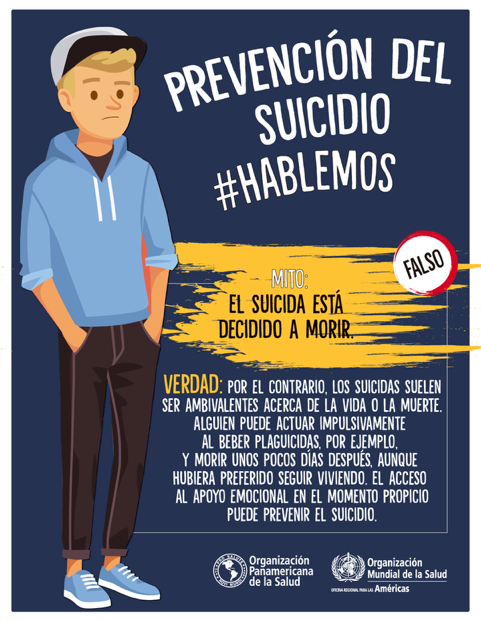

Mitos y verdades sobre la prevención del suicidio

Melissa Ruales

Psicóloga clínica graduada de la Universidad San Francisco de Quito y posee una Maestría en Psicología de Pepperdine University en Los Ángeles, California. A lo largo de su carrera, se ha especializado en la prevención del suicidio, acumulando diversas certificaciones y una amplia experiencia en intervención de crisis y estrategias de salud mental. Melisa ha trabajado tanto en Estados Unidos como en Ecuador, asesorando en planes de prevención de suicidio y brindando apoyo a personas en momentos críticos.